長い夢。とてもハッキリと覚えていて、とってもセンセーショナル(私的に)だったので自分用の覚書きに。

***

シークレットエージェントだった。高層ビルの最上階にある政府の最高機密アーカイブに保存されている書籍の中から、一枚の地図を盗み出すことが私に与えられたミッション。そのアーカイブにどうやって忍び込んだのか。覚えているのは、偽造のアクセスクリアランスを持ち正面のロックドアを通り、巨体のアーカイブ担当係の男にIDカードを見せて入ったということ。全身黒い装いで。

素早く目的の地図を見つける。私の腕にはジップロックの様な袋に小さなボタンが着いたディバイスが巻きつけられていた。

プレッシャーバッグだ。地図を袋に入れ、ボタンを押すと地図が一瞬にして豆粒の大きさの球になる。飲み込んだ。『これでいい』そう思って振り向くと、そこに巨体男が立っていた。「要件は済みました」と冷静に答え、男の横を通りすぎようとする。肘のあたりをつかまれた。ちくりとした刺激を感じる。「ボディチェックをする。そこに立て。」そう言う男の姿が次第にぼやけ、膝に力が入らなくなる。『ドラッグだ。』どうしようもない、失敗に終わってしまったんだ、と悔しさが頭をよぎる。私の肩をひっつかんだ巨体男の手の厚みと私にのしかかる彼の全身の重みを感じた。

その時、目の前の男のぼやけた顔が麻袋で包まれた。男が崩れ落ちた。

そこには私のパートナーが立っていた。背の高いスレンダーな女性。私のパートナー。どうやら私はレズビアンらしい。

アーカイブ室を出ると、他のメンバーも集まっていた。全部で8人ほど。全員黒のボディースーツを着ている。メンバーの一人が「準備はできた。」と言って目の前の大きな窓(床から天井、部屋のはしからはしまで)に目をやった。窓は割られ、風が吹き込んでいた。大きなプロペラのような音がするが、窓の外は至って穏やかな青空だ。何も見えない。ビル風の音なのか?

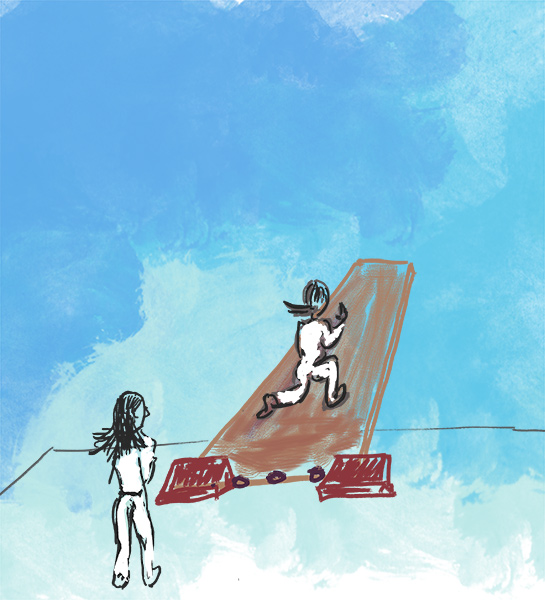

見ると窓の外に向けて薄い板が突き出されている。幅は1.5mほど、長さは5~6m。まるで高飛び込みの飛び込み台だ。「何も考えないで。ただ走りぬけるの。」と、窓の外を見つめたまま私のパートナーが言った。「走り抜ける?」と聞き返す。「そう。一瞬でもとまどったら吹き飛ばされるから。」『吹き飛ばされるもなにも。。。走り抜けて飛び降りるの?』と、私はただ顔をしかめた。彼女は私を見て、ほんの少しだけ、窓から突き出た飛び降り台の方に頭を傾けた。「Now. Go.」の合図だ。それまで来ていた私達の真っ黒のボディースーツが、いつの間にか真っ白に変わっていた。

落ちるなら落ちるで仕方がない。みんな落ちるのだ。

走った。

何も考えず、正面に広がる青い空をめがけ、大きく揺れる板の上を思い切り走った。

走り抜けたところで私は転び、そして宙に「座った」。浮かんだ、のではなくて、座った。立ち上がった。歩いた。

『え?』

振り向くとメンバーの一人が板の上でつまずきこけた。その男を飛び越えて私のパートナーが走り抜けてきた。無表情に私を見つめ、「大丈夫?」と。「これは何?」とたずねた私に対し、彼女は周りを大きく見回し、メンバー全員が「走り抜けてきたこと」を確認し、「We can go now.」と答えた。

それは一種のジェット機だった。機体全体が特殊な「色素胞」の有機体で作られていた。そう、カメレオンやタコの一種のように、置かれた環境に応じて体の色素が変化する。それでカメレオンジェットは外から見るとただ空がそこに広がっているようにしか見えなかったのだ。

不思議なのは、内側もカメレオン状態ということ。機内にも色素胞の有機体が利用されているためなのか、機体の外の風景と見事にシンクしてしまっている。座席も手すりもすべての部品を通して外の風景が見えてしまう。青空の中でしっかりと立って歩き、柔らかい座席に腰掛ける。全てが真っ青で、それはそれは美しい空間だった。陽の光が機内に反射する加減で、うっすらと機体のラインがところどころに現れていた。

カメレオンジェット機の上部には大人が2人立つことのできる小さなスペースがあった。凍えそうに冷たい風の吹くそのスペースに「上がってみたら」と目で合図をする彼女。恐る恐る顔を出してみた。

目の前には、雪をかぶった雄大なキリマンジャロがそびえ立っていた。「男らしい山」、とつぶやいた。飾り気の全くない、働く男のげんこつの様な山だ。頰を切るような冷たい風と青い空。青い空間に身を包まれ、キリマンジャロの山肌を感じながら飛んだ。爽快だった。朝もやのたちこめる秋の終わりの湖に、つま先をすぅっと浸すような、透明な悦。

次のシーンで、私は彼女と並んで街を歩いていた。彼女はまだ白いボディースーツ姿で真っ直ぐ遠くを見つめている。多くを語らず冷たい印象さえ与える。私にとって彼女は誰よりも信頼できるひとだった。彼女に「そろそろ帰る。」と言った。そう、私には帰るべきところがあり、それは田舎の端くれにあり、牛や羊、豚や鶏が待っている。お腹をすかせて待っているだろう。私はそこで立ち止まり、彼女は「わかった。」と頷いてそのまま歩いて行った。

***

そういうお話。目覚めた時、夢の中で感じた感覚がまだ残っていて、そのまますぐにモーニングページに書き留めた。断片的にしか覚えていない部分もあり、実はアーカイブ室を出てから飛び込み台を走り抜けるまでの間に、私は「唐揚げ」を食べた。メンバーの1人が作ってくれたのだけれど、それはハニーレモンの味付けで、フリッターの様な衣がついていた。なかなか美味しかった。あのシチュエーションでどうしてディープフライヤーを使って唐揚げを作ってくれるメンバーがいたのか、理由はわからない。

日常のどういう要素が組み合わさってこのストーリーになったのか、不思議。自分なりに納得のいくストーリーに仕上げているんだな。夢を作り上げる脳のプロセスって面白いね。

…とまぁ、長々と夢の話などに付き合ってくださってどうもありがと〜。ちゃんちゃん♪